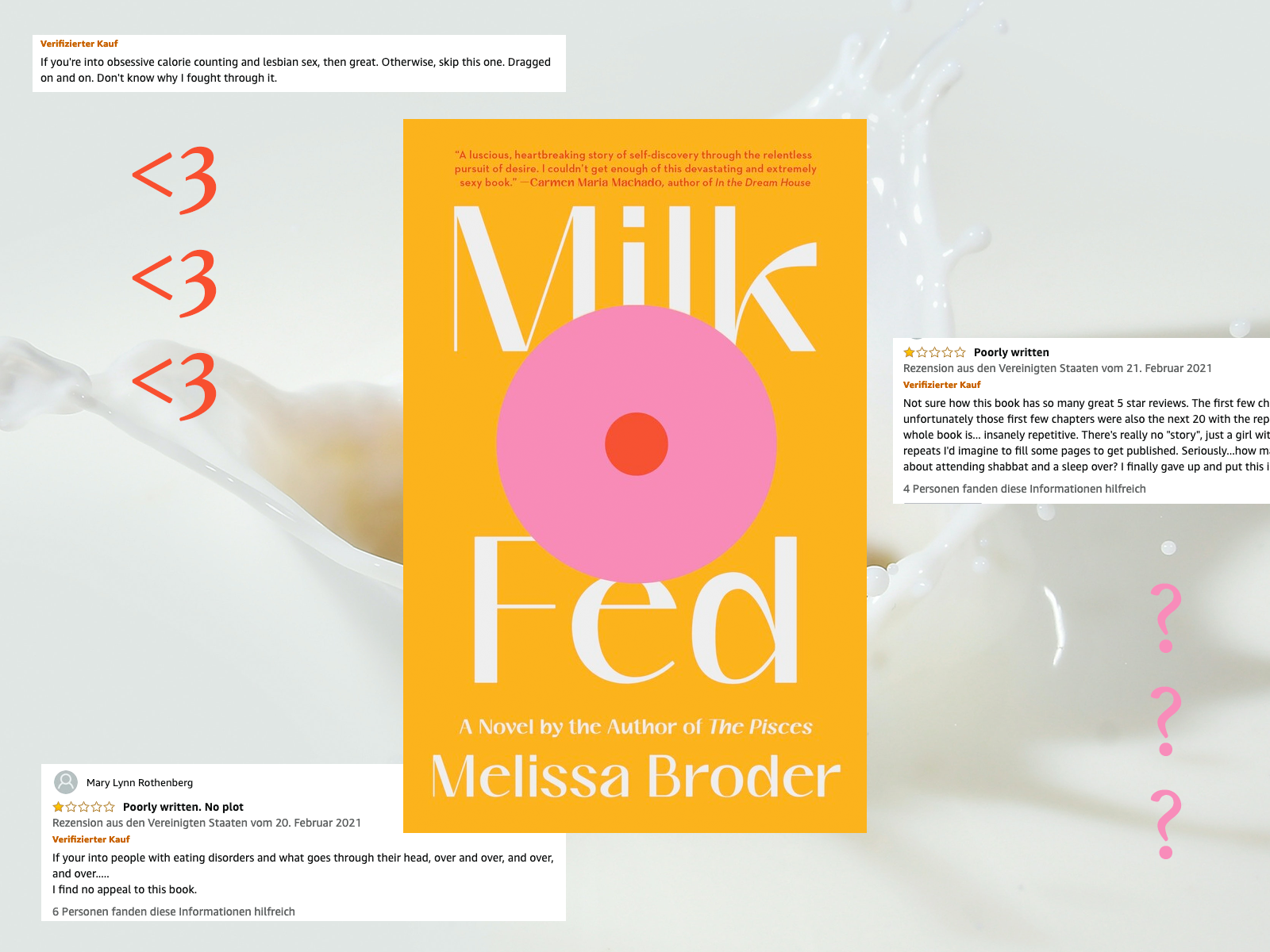

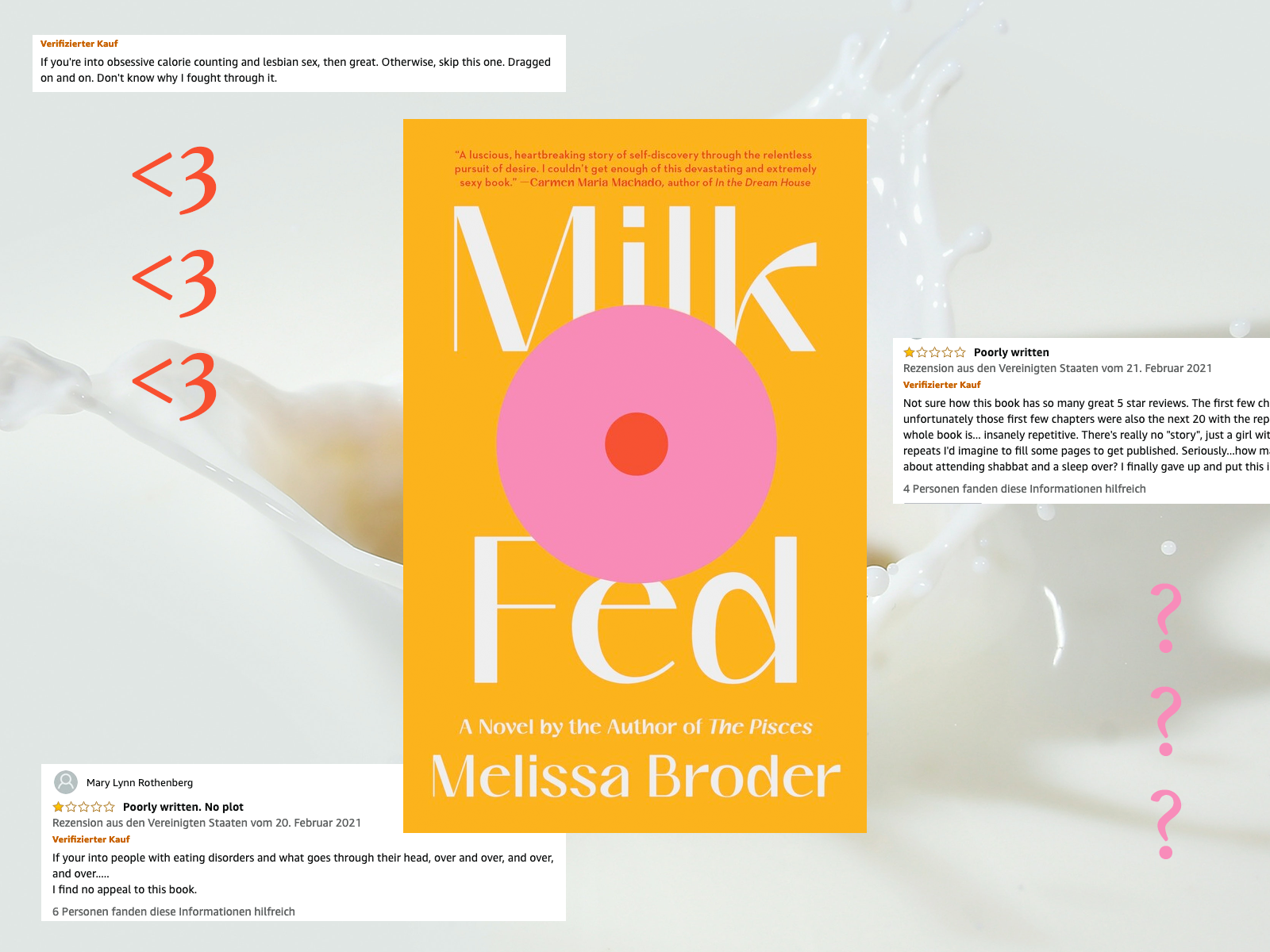

What if Melissa Broder is your favorite author but her third book happens to be a repetition of a repetition of her „unique anxious writing style“

Puh. Es fällt mir bei Gott nicht leicht, diesen Blogpost zu schreiben. Denn Melissa Broders Twitter-Account @sosadtoday hat mir vor fünf Jahren vielleicht nicht das Leben gerettet, aber definitiv einen sprachlichen Rahmen für das eröffnet, was ich auch oft alleine nachts unter der Bettdecke mit meinem Handy in der Hand gespürt hatte: waves of anxiety and internet caused obsession. Depression?

Egal, Broder hielt für jede neuronale Expression eine Anekdote aus ihrem Leben bereit. Sie war kurz, maximal drei Sätze lang und hochgradig generalisierend. Ideal also, um von einem ebenso internetsüchtigen Publikum geshared zu werden.

„How are my feelings not going to kill me? The Internet is going to save me from my feelings. But what is going to save me from the Internet?“

So sad today

Broders Account war ein huge success, ihre Identität lange Zeit unbekannt. Irgendwann ist aus ihrem anonymen Twitter-Account ein Essay-Band geworden. Titel: So sad today. Ich habe ihn 2018 gelesen und damals jeden dritten Satz markiert (oder selbst geposted).

Ich wusste bis dahin nicht, dass es jemanden gibt, der Schmerz und psychische Erkrankungen gleichzeitig ernstnehmen und absolut ins Lächerliche ziehen kann. So sad today war Lektüre, bei der ich mich aufgehoben fühlte. Sie war schamlos, direkt, ekelhaft, peinlich und zutiefst menschlich. Ich meine, wer schreibt ernsthaft über seinen Vomit Fetish und traut sich danach wieder mit Namen und Gesicht ins Internet? Broders Essays lasen sich, als ob man sie selbst high auf 2 C-B ins Tagebuch geschrieben und nie wieder editiert hätte.

„Anyone who ca…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.